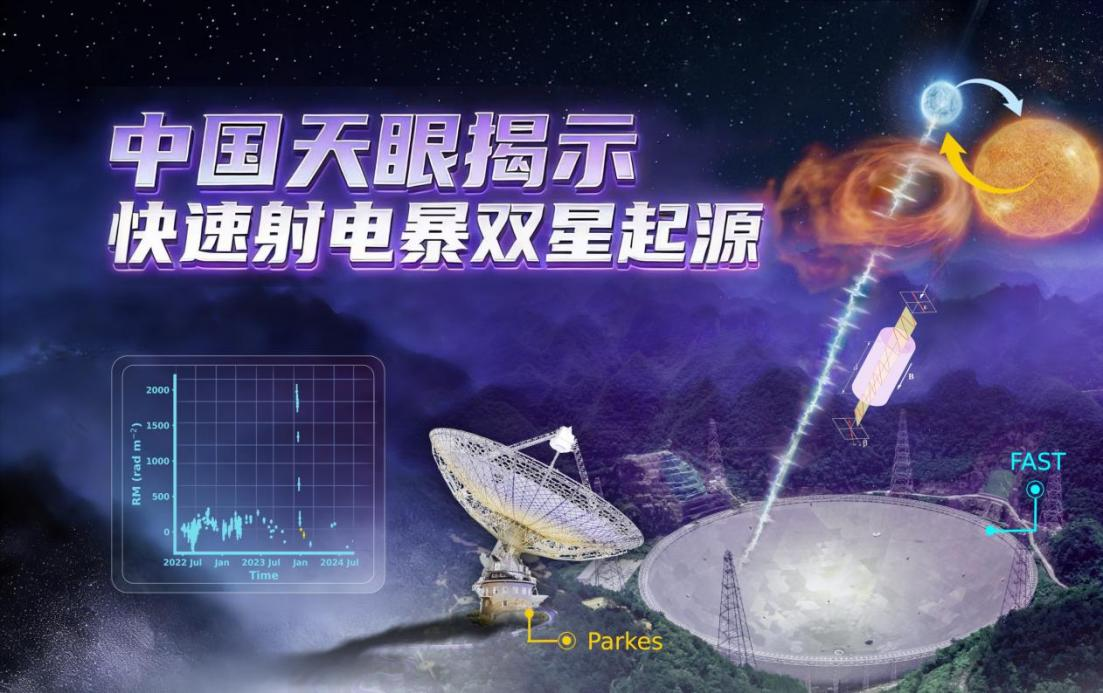

记者从中国科学院紫金山天文台和国家天文台获悉,近日,由紫金山天文台牵头,联合国内外多家研究机构组成的研究团队,利用我国500米口径球面射电望远镜中国天眼FAST取得重要突破——在国际上首次捕捉到重复快速射电暴(FRB)的法拉第旋转量(RM)发生剧烈跃变并随后回落的详细演化过程。这一独特发现结果为“快速射电暴起源于双星系统”的假说提供了迄今为止最有力的观测证据,相关研究成果1月16日在国际顶级学术期刊《科学》在线发表。

艺术想象图:双星系统中,伴星的星冕物质抛射形成磁化等离子体云,穿过地球与快速射电暴源的观测视线,引发法拉第旋转量的剧烈变化。

快速射电暴是宇宙中最神秘的射电爆发现象之一,其持续时间仅为数毫秒,却能在瞬间释放相当于太阳一整周辐射总和的巨大能量。自2007年被首次发现以来,快速射电暴的起源机制一直是天体物理学领域的重要谜团。科学界普遍推测其与中子星等致密天体有关,而部分重复爆发的快速射电暴所呈现的爆发周期性特征,暗示其起源天体可能处于双星系统中,但长期缺乏直接观测证据支撑这一猜想。

为破解这一谜题,研究团队利用中国天眼FAST的超高灵敏度优势,对重复快速射电暴FRB 20220529开展了2年多的持续监测。

专家称,在监测中很重要的一个参数就是法拉第旋转量。这个指标反映了射电信号传播路径上等离子体的密度与磁场强度,它如同一个精准的“宇宙磁环境探针”,能帮助科学家捕捉天体周围的环境变化。

科研人员发现,重复快速射电暴FRB 20220529的法拉第旋转量在为期一年半的时间里,始终在一定范围内小幅波动,直到2023年12月,一个惊人的现象发生了。该重复快速射电暴的法拉第旋转量出现了急剧飙升,是平时变化水平的20倍,随后又在短短两周内下降,恢复到了正常波动范围。这种现象在有记录的快速射电暴研究史上尚属首次。

发生这一现象是什么原因呢?科研团队通过详细分析指出,这一现象的核心物理机制是:一团来自快速射电暴起源天体附近的致密磁化等离子体云,在数周内恰好穿过了地球与暴源之间的观测视线。这一过程与太阳系内太阳活动引发的日冕物质抛射极为相似——恒星通过剧烈活动抛射出携带磁场的等离子体云,当这些物质穿过观测视线时,便会引发法拉第旋转量的显著变化。

进一步的模型比对与物理分析表明,假设重复快速射电暴FRB 20220529起源于一颗孤立的中子星,现有理论无法解释如此大幅且快速的磁环境突变;而如果其处于双星系统中,来自伴星的剧烈活动(如强星冕物质抛射)或双星轨道的特殊几何结构,就能自然且合理地解释为什么法拉第旋转量出现了急剧飙升又回落的现象。这一发现为快速射电暴起源于双星系统提供了强有力的证据。

记者从中国科学院大学获悉,近日,该校科研团队与多所高校联合,首次直接观测到量子力学预言的米格达尔(Migdal)效应。这一发现为轻暗物质探测突破阈值瓶颈提供了关键支撑。相关成果1月15日在国际学术期刊《自然》发表。

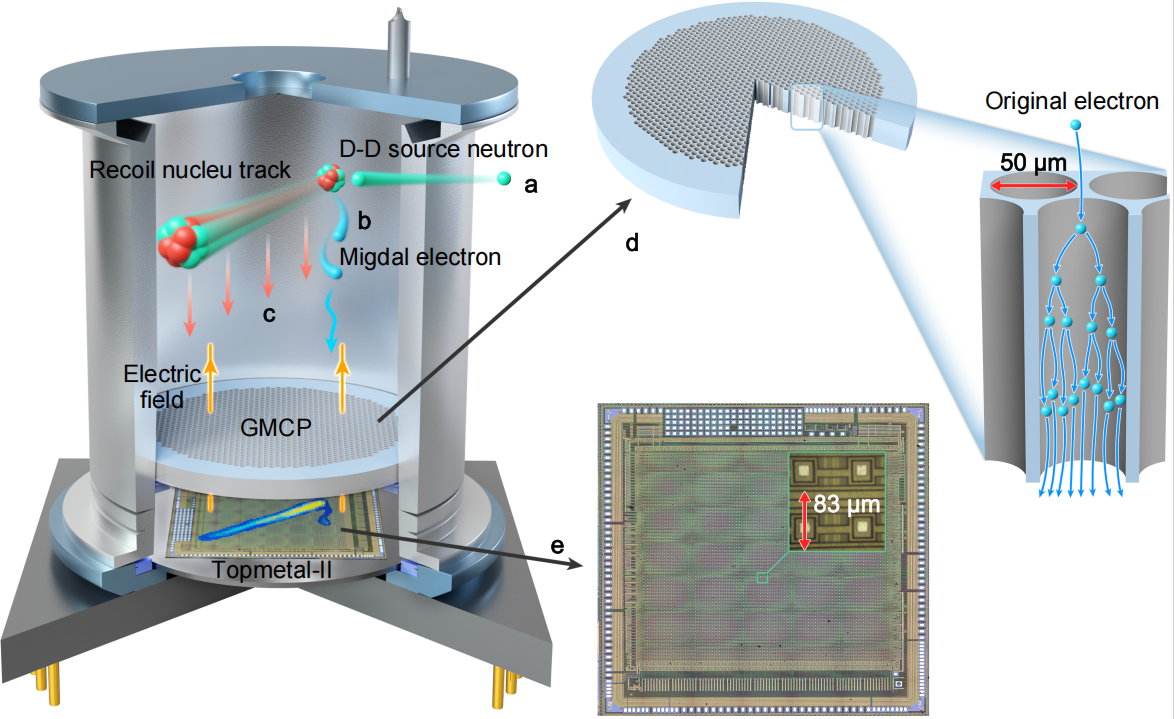

探测器结构与工作原理

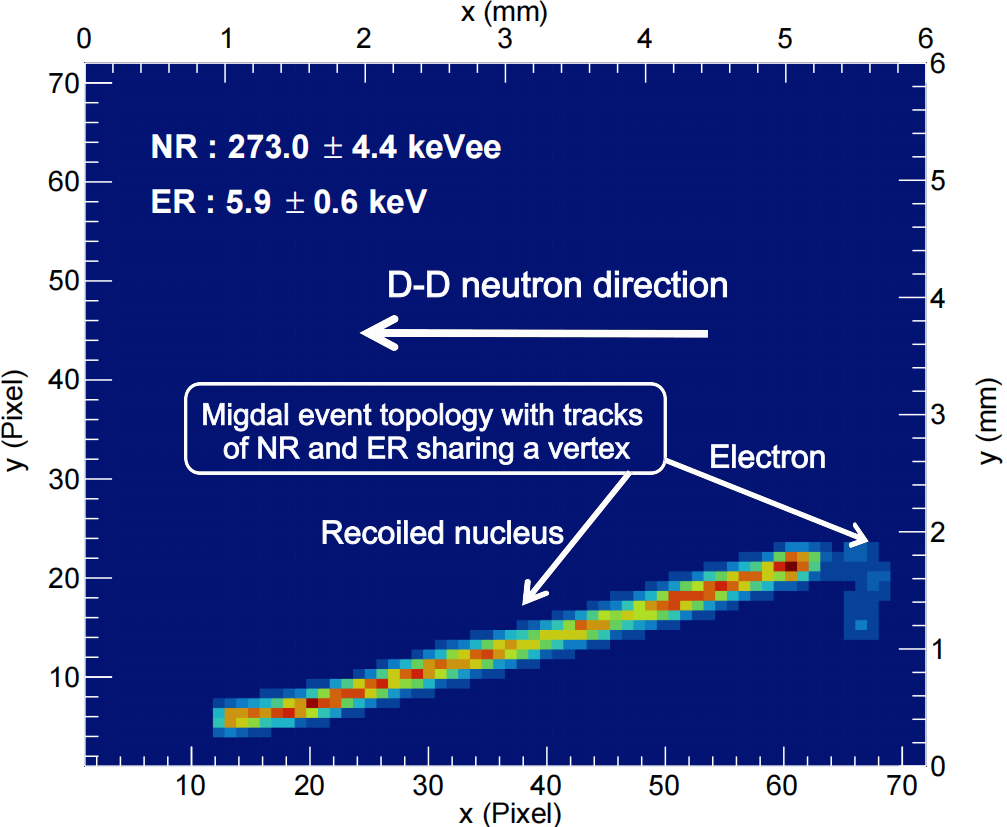

米格达尔(Migdal)效应是1939年苏联科学家Migdal通过量子力学计算,预言当中性粒子与原子核碰撞时,反冲原子核将部分能量传递给核外电子。一个原子的原子核突然获得能量(例如:α衰变,β衰变,中性粒子碰撞)加速运动时,原子核在反冲过程中的内部电场变化将部分能量转移给原子核外电子,使电子有概率获得足够能量脱离原子束缚,形成带共同顶点的两条带电径迹(核反冲径迹和电子径迹)。

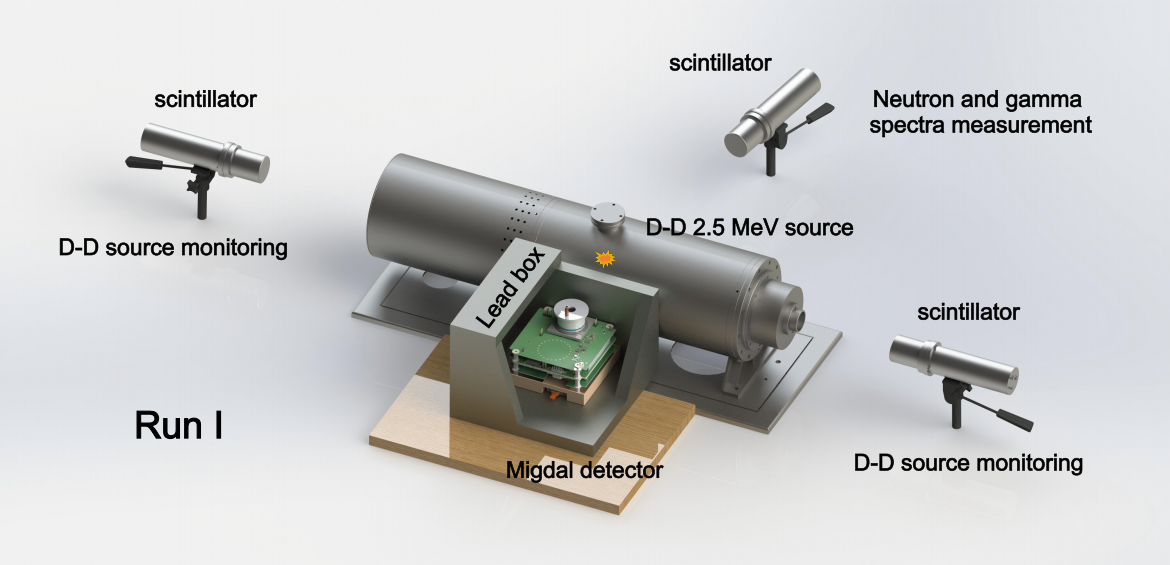

实验装置与布局

进入21世纪,科学家们逐渐意识到,Migdal效应可以是突破轻暗物质探测阈值瓶颈的重要路径之一。自理论预言提出后的80多年间,中性粒子碰撞过程中的Migdal效应是否存在,一直未被发现或证实,这使得依赖该效应的暗物质探测实验,始终面临“理论假设缺乏实证支撑”的质疑。

实验中发现的米格达尔效应事例展示

本研究团队自主研发了“微结构气体探测器+像素读出芯片”组合的超灵敏探测装置,相当于可拍摄“单原子运动中释放电子过程”的“照相机”。利用紧凑型氘-氘聚变反应加速器中子源,轰击“照相机”内的气体分子,会同时产生原子核反冲与米格达尔电子,二者形成“共顶点”的独特轨迹。通过分析这一特征,团队成功地将这种“Migdal事件”从伽马射线、宇宙射线等背景干扰中区分开来。首次直接证实了1939年利用量子力学预言的Migdal效应。

研究团队未来计划进一步优化探测器的性能,拓展对不同元素的米格达尔效应的观测,为更轻质量的暗物质粒子探测提供数据支持。

截至1月16日,上交所融资余额报13617.66亿元,较前一交易日增加130.57亿元;深交所融资余额报13436.86亿元,较前一交易日增加2.93亿元;两市合计27054.52亿元,较前一交易日增加133.50亿元。

·当前的上市潮更多反映的是资本市场对未来生产力变革的预期定价,而非商业闭环的完成。问题的核心是“AI能否规模化落地”,不是“资本市场定价是否合理”。企业不能仅把大模型当作一项“技术”,依赖IT部门来讨论怎么部署,而要通过让员工与AI成为“工作伙伴”,让AI具备业务理解与“上岗”执行能力,培养AI的决策能力是下面几年的关键。

过去两年,方跃在公开场合多次提醒:几乎所有企业都绕不开一场“AI转型”。

在2025年12月底的一场“Alpha峰会”上,方跃指出,这波AI最核心的颠覆是AI作为技术彻底打破了生产力中劳动力、生产工具、生产资料这三大要素,这也必将带领生产关系的深刻变革。企业不要把AI当技术来部署,而应该把它当“人才”培养,要让AI懂业务、容许犯错,也给AI锻炼和学习提高的机会。

方跃现任中欧国际工商学院经济学与决策科学教席教授、中欧AI与管理创新研究中心主任。

尽管所有企业都绕不开一场“AI转型”,但现实情况却呈现出明显的割裂:一边是“00后”创办的AI公司拿到上亿元融资,智谱、MiniMax等企业陆续登陆资本市场;另一边是企业端在生成式AI上的投入已达 300 至 400 亿美元,但 95% 的公司迄今并未能获得商业回报。(数据来源:麻省理工学院《生成式 AI 的鸿沟:2025 年商业 AI 的现状》)生成式AI由此陷入“高采用率、低转化率”的尴尬周期。

在“AI泡沫”的争议尚未消散,国内AI企业密集上市之际,1月13日,澎湃科技(www.thepaper.cn)专访了方跃。在他看来,过去三年AI对劳动力市场的实际冲击远没有舆论渲染得那么剧烈,这为企业和员工争取到了一个难得的“缓冲期”,但大多企业并未利用好这宝贵的时间窗口;真正值得被追问的,不是“会不会失业”,而是企业如何在泡沫与估值之间,开启组织重构、新型生产关系与人机协作的进化。

以下是澎湃科技和方跃的对话:

“有泡沫的革命,而非泡沫’”

澎湃科技:能否从宏观的角度来谈谈,你认为现在AI存在泡沫吗?如果存在,它是如何形成的,我们又该如何看待它?

方跃:AI是否已经存在泡沫,现在没有定论。

我更倾向称为“有泡沫的革命”或“理性泡沫”。泡沫可以分为两大类:一类像“郁金香泡沫”;另一类像互联网泡沫。AI技术无疑具有长期价值,如果说可能有泡沫的化,反映的是市场预期和真正带来大规模价值落地的时间点的偏差。今天大家讨论的AI泡沫,更像“互联网泡沫”而非“郁金香泡沫”,在这点上大家是有共识的。

一方面,资本对 AI 的定价确实偏乐观,局部赛道出现同质化追逐、估值先行的现象,短期多被资本驱动,可能有估值偏高,但另一方面对于颠覆性技术来说,我们又往往“看不懂”也很难“预测”其长期发展前景。也就是大家常说的,出现“短期高估,长期低估”的现象。

判断“泡沫”最关键的标准,即价值与价格是否严重脱钩:如果只是预期跑在前面,但最终能兑现为生产力,那是“波动”;如果缺乏真实价值支撑、价格与价值长期脱钩,才是“危险泡沫” 。

根据MIT报告的数据,90%的AI应用目前并没有真正给企业带来财务上的明显价值。现在大模型的直接使用成本越来越低,但“直接使用”往往仅停留在简单工具层面,还没有体现出技术对生产力和生产关系的根本性改变。科技大厂和AI公司不计成本投入算力和人才,企业在生成式AI上的巨额花费与产出失衡,导致目前“AI泡沫论”盛行。

技术不等于价值,革命性技术也不是自然而然地带来技术革命,关键在于企业与社会是否愿意为应用端的规模化价值买单;如果缺乏实际价值支撑,市场可能重演2000年互联网泡沫,即“非理性繁荣”。但我个人还是谨慎乐观的,未来两三年很关键。

澎湃科技:中国市场看到的AI泡沫和美国市场看到的泡沫是否相似?

方跃:如果从大模型的测试表现看,中国和美国之间的差距确实在缩小,这是客观事实。但我认为背后仍存在原创与跟随的差异。

至于这种创新差距是否会影响我之前提到的泡沫问题或落地问题,这是另外一回事。很多应用并不需要最先进或者参数极致的模型。

中国的应用场景丰富,工程化能力强。中国一贯的路线是,首先规模化,后续就会有可能带来大量创新,这类创新未必是最原始的技术创新。

由于中国大模型的开源,我判断在2026年,大量的AI应用(包括美国企业)会采用中国模型。

从AI投资看,美国远远领先中国和其他国家。“中国的 AI 泡沫是否比美国风险小”,我认为也许是。AI的巨大持续投入,也正在“迫使”部分科技大厂和AI公司不断重新评估自身的战略,找到“远大理想”和眼前市场与竞争压力的合理平衡。

无论是美国还是中国,破局的关键不简单是AI技术能力的发展与突破,更是AI应用的深度与广度。如果从长期看,我认为AI能否真正产生动态需求是本质。

地方政府和企业都应该“倒贴式推动使用”

澎湃科技:回到你提到MIT报告的问题,你认为是什么原因导致AI应用在企业端上没有产生明显的财务价值?AI落地国内企业有哪些卡点?

方跃:AI应用目前在企业端上没有产生明显的财务价值,并不代表它没有价值,只是当前的落地应用速度比我们想象得慢。原因在我看来,主要有三类。

一是企业内部挑战和阻力大部分主要还是来自“人”。比如,作为高层管理者,认知滞后很普遍;下属因为担心被替代不愿意使用;从应用角度,企业对技术的考量主要是ROI(转化率),这也往往让“全面拥抱AI”停留在字面和口号上。AI的进化是指数级的,但企业组织的变化是线性的,这就造成了滞后的落差。

二是部分企业没有“AI-Ready”,比如,尚未完成数字化转型。我经常说数字化是实现AI化的第一步,如果企业连数字化都没有转型成功,很难进入AI阶段。 AI会“倒闭”一些企业补数字化转型的课,这对企业和行业发展都是好事,且AI可以让企业今天的数字化转型比过去相对“容易”(起码从技术层面)。

三是企业往往没有认识到AI带来的颠覆的本质,依然像过去的技术一样,把AI当技术部署,而非当“人才”来培养。AI和互联网的打法不同,追求速度和流量那套逻辑肯定行不通。随着AI替代能力增强,从技术扩展到 “无限劳动力”——可复制、低成本、高效执行、自我进化。

很多企业在具体的落地执行层面,也存在一定的认知误区,比如,很多企业把AI当作提升业绩的应急手段,我觉得企业应该摈弃“项目越多越好”的误区,简单聚焦运营和管理生产力的提升。

澎湃科技:如果AI在企业内部最终实现了大规模落地应用,组织架构会发生哪些变化?

方跃:AI只有大规模实现落地使用,才能实现生产力质的提升,我预测2026年可能会有更多“AI原生“企业实践案例出现。

比如近期市场表现活跃的蓝色光标,正在内部探索一种围绕 AI 重构业务架构与协作方式的组织形态,即所谓的 AI 原生组织。其关键并不在于在既有体系中“叠加”大模型,而是对以部门、岗位和项目为中心的传统业务逻辑进行重构,使 AI 从支持性工具进入业务运行的核心结构。这种转型并非对原有流程的渐进式优化,而更接近一次结构性的重塑。

AI 不再只是被部署,而是被持续使用、训练并纳入日常协作,通过与员工的高频互动逐步形成对业务语境、客户需求与执行约束的理解,并在判断、建议与执行支持等环节中发挥作用。决策责任依然由人承担,但组织内部的判断结构已经发生变化:技术不再是外置工具,而开始成为可被调用、可被协作的组织能力。也正是在这一意义上,AI 原生组织所追求的,并非简单的自动化或效率提升,而是一种更深层次的“技术平权”——让智能能力不再集中于少数技术岗位或部门,而是嵌入企业的日常运行机制之中。

蓝色光标正在构建的智慧大脑 BlueAI,正在探索将分散在业务、数据与个体经验中的智能能力,汇聚为可持续学习、可协同演化的组织级智能基础设施。

美的的做法对大家也会有启发,企业“拥抱AI”的三个阶段:“全员试试看”,“认真找场景”和“全面AI化”,核心是“战略定位、积极拥抱、全员应用”。

需要提醒企业:能否“用好 AI”很重要,这取决于对高管AI如何颠覆生产力以及生产关系要有深刻的认知。

AI企业上市热潮不等于完成商业化闭环

澎湃科技:对于近期国内智谱、MiniMax等AI企业密集上市,这波上市热潮能证明底层商业模式已跑通吗?

方跃:AI企业的密集上市并不能证明底层商业模式已经“跑通”。我更愿意把这波理解为:行业从“讲故事、拼参数”进入到必须“向实、向人”的交卷期。

当前的上市潮更多反映的是资本市场对未来生产力变革的预期定价,而非商业闭环的完成。大模型公司的成本结构决定了:算力、训练/后训练、推理消耗、研发与安全合规投入会长期高企。就算收入增长,很多企业仍在亏损区间。

前面谈过,真正的分水岭是“规模化落地”,不是“资本市场定价”。 智谱与MiniMax在2026年1月初相继登陆港股,确实显示市场热度与融资能力很强(例如MiniMax在港IPO募资约6.2亿美元,并计划将大部分资金投入未来数年的研发),但这更像行业进入公开市场的强约束阶段,并不自动等价于商业模式已被证明——真正的证明,来自接下来能否持续交出可规模化、可复用、可盈利(或清晰通往盈利)的答卷。

胜负在于谁能把ROI落到组织与人的协同上

澎湃科技:您认为,中美两国现在AI的叙述上有哪些差异呢?我们是否更注重实际应用更务实?

方跃:我更愿意用一句话概括中美AI叙述的差异:中国“逆向创新”更擅长把技术变成“可复制的产品与规模化运营”,这种路径并非从实验室出发,而是从现实世界的高密度、复杂场景中反推技术解法。它强调从国情和行业发展阶段与痛点出发,快速迭代出可规模化的产品,这是一种高效率的“工程演化”。美国“前向创新”,更擅长把技术变成“前沿范式与未来图景”。但两边其实都同时在做“落地”和“讲故事”,只是侧重点与约束不同。

这次CES 2026里一个很直观的镜像是:不少中国企业(尤其是硬件、车、机器人相关)在叙事上会强调“端到端系统+量产计划+成本压缩+快速迭代”,本质是把能力快速做成产品、做出规模,体现“1到N”的路径与优势。相对地,美国企业更常强调的路线选择与范式领先,比如围绕长尾场景能力、基础设施级平台定位等,更愿意把叙事放在“下一代范式/生态位”上。

判断务实的核心是“能交付ROI”,而不是“不讲愿景”。苹果正式宣布新版Siri将由谷歌Gemini提供支持,也是一个非常经典的视角。这也说明美国的“叙述”并不只是讲故事(Storytelling),而是在构建一种“可托付的组织能力”。

Gartner. Inc.(美国高德纳公司)提出的“三个战略转向”,其实给了我们一个很好的评价尺,也能解释为什么今天大家都在强调“向实”。第一,从GenAI试点走向可衡量ROI(叙事从“有多炫”走向“值不值”)——这点比较直观:企业不再满足于“做了个Demo、跑了个PoC(Proof of Concept:概念验证)”,而是要看到单位成本下降、转化率提升、交付周期缩短、客服吞吐提升这类可量化指标,并能持续复用、规模推广。

第二,从“全球无差别”走向“地缘/合规对齐” (数据主权与合规现实)——这背后不是口号,而是现实约束:不同国家与地区政策上差异大。这也说明了为什么中美叙事看起来不同:当外部环境更不确定时,叙事自然会从“全球扩张的统一故事”转向“可控、可交付、可合规的区域化落地”。

第三,从“按日历决策”走向“按信号触发决策”——这点看似抽象,其实非常关键。过去企业做AI往往是“年度规划—季度复盘—预算拨付”,节奏像日历;但现在技术迭代、监管变化、算力价格、竞品能力、舆情风险都在快速波动,如果还用固定周期决策,就会出现两类问题:该加速时来不及加速、该止损时止不了损。换句话说,AI时代的治理更像实时运营而不是定期汇报。

你会发现,这三个转向恰恰对应“向实”的硬指标:把AI嵌进工作流形成可复用的价值闭环,同时在地缘与不确定性约束下,具备快速响应与动态治理能力。

更准确的说法是:中国叙事更偏“落地与规模化”,美国叙事更偏“范式与愿景”;但未来胜负在于:谁能把愿景落到ROI,又把ROI落到组织能力与人的协同上。

2025年,我国商业航天保持快速发展,全年完成发射50次,占比我国全年宇航发射总数54%。其中,商业运载火箭发射25次。澎湃科技根据公开资料梳理汇总,2026年,国内多家商业火箭公司的新型号火箭迎来首飞,进入密集试验阶段,一批新箭蓄势待发。

中科宇航旗下大型液体运载火箭力箭二号2026年首飞,将发射轻舟货运飞船初样试飞船,绍兴柯桥区布局建设的力箭二号液体火箭生产基地可实现年产12枚力箭二号。深蓝航天可重复使用运载火箭星云一号计划春节前后首飞,挑战“首飞即回收”。天兵科技旗下大型液体火箭天龙三号也首飞在即,可实现一箭36颗互联网卫星组网发射,首飞后计划开展常态化商业发射,保障每年30次以上发射任务,逐步支撑未来每年60次以上高频发射。

澎湃科技根据公开资料梳理,2026年,国内多家商业火箭公司的新型号火箭迎来首飞,进入密集试验阶段。

力箭二号今年首飞,绍兴生产基地将年产12枚

成立于2018年的国内首家混合所有制商业航天企业中科宇航技术股份有限公司正在推进新一代运载火箭研制,旗下力箭二号是一款中大型液体运载火箭,全长52米,起飞重量625吨,起飞推力达766吨,近地轨道(LEO)运载能力达12吨,计划于2026年实现首飞。据中科宇航此前公布的消息,该型火箭首飞将发射轻舟货运飞船初样试飞船。

另据投资方国科长三角资本管理有限公司介绍,围绕力箭二号的产业化落地,中科宇航在绍兴市柯桥区布局建设力箭二号液体火箭生产基地。该项目预计于2026年1月底进入试生产阶段,3月底厂区整体竣工并投入生产。

项目达产后,可实现年产12枚力箭二号液体运载火箭的生产能力,将有效缓解我国当前阶段运载火箭运力不足的问题,为高密度发射需求和大规模星座组网任务提供支撑。

为构建完善的火箭发射设施体系,中科宇航在东风商业航天创新试验区建设力箭二号专有发射工位。该发射工位是力箭二号液体运载火箭的核心地面测试发射设施,将支撑火箭测试、推进剂加注及发射全流程作业,保障力箭二号火箭发射需求,是服务国家重大航天工程的关键基础设施。

引力二号一子级计划重复使用不少于30次

东方空间成立于2020年,旗下中大型液氧煤油火箭“引力二号”高70米,箭体直径4.2米,起飞重量715吨,起飞推力990吨,定位于满足中大型卫星大规模组网及商业高轨发射需求,500千米太阳同步轨道(SSO)运载能力不小于15吨、近地轨道(LEO)运载能力不小于21.5吨,具有运载能力大、性价比高等特点。据东方空间介绍,未来该火箭一子级重复使用次数不少于30次。

去年,引力二号完成“三合一”联合热试车,该火箭原定于2025年度具备首飞条件,东方空间表示,2026年,引力二号中大型液体火箭及重复使用技术将继续推进快速迭代及试飞验证,公司层面持续推进资本化进程。

与此同时,东方空间在山东泰安投资建设的液体运载火箭生产制造基地项目建成后可年产20发“引力二号”中大型液体火箭,具备火箭脉动总装能力、远程分布式总测能力、结构部段智能制造能力、虚实融合仿真试验能力。

谷神星二号中型固体火箭系统优化降成本

成立于2018年的星河动力航天,已成功实施20余次发射任务。旗下新箭谷神星二号是一款车载灵活发射的中型固体运载火箭,采用三级固体串联和先进液体上面级方案,起飞质量100吨,500公里近地轨道运载能力1.6吨,500公里太阳同步轨道运载能力1.3吨。

该型火箭兼顾海上与陆上发射,主要面向中小型星座组网和大型星座补网市场,可为300千克或500千克的小卫星提供专属和共享发射服务。据星河动力航天介绍,谷神星二号通过技术创新与系统优化降低发射成本,发射单价与200吨级中型液体火箭相当。

尽管该型火箭于今年1月17日首飞试验失利,但星河动力航天表示,将全力查明故障原因,组织谷神星二号的归零与复飞工作,确保后续发射任务。

除固体火箭外,星河动力航天旗下智神星二号运载火箭为直径4.5米的大型模块化可重复使用液体运载火箭,基本型起飞质量约757吨,起飞推力约910吨,LEO运载能力20吨。1月20日,星河动力航天介绍,近期已成功开展智神星二号大型可重复使用运载火箭主发动机(CQ-90)全系统热试车,为该型火箭首飞奠定动力基石。

天龙三号支撑未来每年超60次高频发射

根据媒体公开报道,天兵科技旗下大型液体火箭天龙三号也首飞在即。

天龙三号近地轨道目标运载能力超20吨,自2022年3月即启动型号研制,全箭长度72米,起飞重量约600吨,火箭一级配置9台天火十二发动机并联工作,近地轨道有效运力17-22吨、太阳同步轨道运力10-17吨,可实现一箭36颗互联网卫星组网发射,支持我国空间站大规模货物运输需求以及中高轨卫星发射需求。

去年9月,天兵科技在山东海阳东方航天港海上平台完成天龙三号大型液体运载火箭一子级动力系统试车,去年11月宣布成功验证“36星组合体”在地面运输及飞行振动环境下的结构稳定性和动力学特性。

天龙三号火箭原定于2025年底前首飞,天兵科技介绍,该型火箭首飞后计划开展常态化商业发射,保障每年30次以上的发射任务,逐步支撑未来每年60次以上的高频发射。为保障高频次发射,天兵科技在酒泉卫星发射中心布局建设液氧煤油火箭专用发射工位,并启动第二个专用发射工位的规划建设工作。

星云一号春节前后首飞,挑战“首飞即回收”

无锡高新区企业深蓝航天首款可重复使用运载火箭“星云一号”同样发射在即,该公司计划2026年春节前后实施首飞任务,挑战“首飞即回收”。

星云一号采用两级构型、液氧煤油推进剂组合,具备一级可重复使用能力。火箭全长约30.2米,地面推力约180吨,近地轨道运载能力约2吨。火箭一级采用9台液氧煤油发动机“雷霆R”并联布局,可有效覆盖各飞行阶段动力需求,发动机地面推力约为20吨,具备单次任务3次以上起动能力。火箭一级动力系统九机并联试车去年在济南马山试车基地完成。

1月26日,中国科学院物理研究所正式发布《2025年度REBCO高温超导带材战略研究报告》。这是国际首个聚焦高温超导带材发展的战略研究报告,系统梳理了稀土钡铜氧(REBCO)高温超导带材在全球范围内的研发、产业化与应用现状,并首次凝练提出了该领域面临的“十大关键科学技术问题”,为实现高温超导材料的大规模应用提供了清晰的路线图。

超导材料具有零电阻和完全抗磁性等非凡特性,被视为21世纪极具战略价值的前沿材料,在能源、交通、医疗、科研等多个关键领域有广阔应用前景,是推动未来技术突破的重要基石。然而,传统超导材料需要在极低的液氦温度(-269℃)下工作,制冷成本高且依赖稀缺的氦资源。因此,过去几十年里,超导技术的应用一直局限于大型科研装置(如粒子加速器)和高端医疗设备(如核磁共振仪)等少数领域。

而以稀土钡铜氧为代表的高温超导材料的临界温度高于液氮温度(-196℃),制冷成本大幅降低,同时在承载电流和抵抗磁场方面性能显著提升,为更大规模应用奠定了基础。自2006年实现商业化制备以来,稀土钡铜氧高温超导带材在磁约束核聚变、高端医疗设备、大科学装置及超导电力设备等多个领域展现出重要应用潜力。整体来看,其应用主要集中在两大方向:电力系统与磁体系统。

在电力系统中,稀土钡铜氧带材可用于制造超导电缆和故障限流器。超导电缆能在液氮温度下实现大电流、低损耗输电,尤其适合城市电网升级改造;故障限流器能在电网短路时迅速限制电流,保障电网安全。当前技术重点在于继续提高带材的载流能力、保证长距离性能均匀、降低损耗并控制成本。

在磁体系统中,稀土钡铜氧带材凭借其强磁场下载流能力强的特点,可应用于核聚变装置、高场磁共振成像、超导电机等重要设备。这些应用对材料的机械强度和稳定性提出了很高要求。未来,随着不同应用场景对材料性能的需求日益细化,发展“按需定制”的超导带材将成为推动其规模化应用的关键。

尽管稀土钡铜氧高温超导带材已进入商业化初期,但性能仍有很大提升空间。当前高温超导带材是由合金基带、缓冲层、超导层和保护层组成的多层复合结构。未来发展的关键在于,系统推进材料、工艺与应用的协同创新,具体体现在:针对超导层,需优化内部结构以增强其在磁场中的载流能力;围绕基带、缓冲层和保护层,要着力改善强度与韧性的平衡、结构传导效率以及层间界面结合等问题;同时,必须发展可规模化、一致性高的制备工艺,实现带材的低成本、批量稳定生产,从而满足各领域日益增长的规模化应用需求。

更重要的是,报告还首次系统凝练出阻碍稀土钡铜氧带材走向大规模应用的十大关键科学技术问题。这些问题贯穿基带、缓冲层到超导功能层的整个材料体系,是连接基础研究与工程应用的“枢纽”,攻克它们需要材料、物理、工程等多学科的深度协同。

中国科学院物理研究所所长方忠院士介绍,这十大关键问题源自对产业链从研发到应用的全链条深入调研。通过逐层剖析稀土钡铜氧带材的结构,找出每一层材料的性能瓶颈与层间匹配难点;同时对照核聚变、超导电网等国家重大需求,分析现有材料与实际应用之间的差距,从而明确了从“能用”到“好用”所需攻克的具体方向。

华南理工大学副教授王卓团队与合作者发现,社交隔离会触发大脑特定区域的“铁聚积”现象,进而激活一条全新的神经可塑性通路。研究团队将这一机制命名为“铁可塑性”。相关研究成果近日发表于《细胞-代谢》。

“该发现不仅破解了‘孤独伤脑’这一长期存在的谜题,更为开发无创且可逆的全新干预方法开辟了道路。”王卓指出,该研究融合了神经科学、金属生物学代谢调控与转化医学等多个领域的知识,真正实现了从实验室到病床前的全链条创新。

在日常生活中,不少人都有过这样的感受:长时间独处后,即便没有发生任何特别的事情,也会莫名心慌、坐立不安,甚至对社交产生恐惧。科学家们也一直在探寻为何孤独会引发焦虑,其背后的生物学机制究竟是什么。

研究团队通过构建模拟人类长期独居的小鼠模型展开研究,发现被单独饲养的小鼠大脑中“腹侧海马”区(更侧重于调控情绪的海马亚区)铁含量异常升高。过量的铁如同一个错误信号,会激活一种名为α-突触核蛋白的分子,导致神经元过度放电。这一过程就像电路短路一般,不断向身体发出“危险!快逃!”的焦虑警报。更为关键的是,这种变化精准地作用于情绪中枢,使得大脑对“社交剥夺”产生高度特异的应激反应。

过去,人们普遍认为铁是维持神经健康的营养元素。然而,该研究却证明,在心理压力的作用下,铁会成为一把“双刃剑”。它能够直接驱动神经突触的结构与功能发生重塑。研究团队将这一全新机制命名为“铁可塑性”,其含义为“由铁介导的、依赖经历的神经可塑性”。这一命名将脑内铁代谢紊乱与情感障碍直接关联起来,为理解精神疾病的代谢根源打开了一扇新的大门。

研究团队尝试采用无创且能直达大脑的鼻腔给药方式,针对铁可塑性中的关键分子铁或者α-突触核蛋白进行干预。仅两周治疗后,小鼠的焦虑行为显著减轻,神经元活动恢复正常。这一发现意味着,未来或许只需一支“鼻喷剂”,就能够为独居老人、封闭岗位工作者、术后隔离患者、青少年社交回避者等社交隔离相关心理问题的高风险人群,提供一种安全、便捷的预防或缓解焦虑的方法。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.cmet.2025.12.022

(原标题为《社交隔离为何引发焦虑?研究发现铁在作祟》)

富时中国A50指数期货盘初涨1.07%,上一个交易日夜盘收涨1.03%。

近日,我国国产自研的新一代“雪豹”车——“雪豹”6×6轮式载具,成功完成在南极内陆总计一万多公里的测试与验证任务,填补了我国在极地内陆轮式载具的技术空白。

据介绍,在75天的任务期内,这台全时六驱轮式车辆,全面测试并验证了在海冰、砂石、软雪、硬雪、坚冰五种地形中快速行驶的通过性、稳定性与安全性等关键指标。其中,在软雪道面的平均速度达到28公里/小时,在硬雪道面平均速度可达42公里/小时,在坚冰区域最高速度可稳定在65公里/小时。而现在极地考察常用的履带式车辆在软雪、硬雪的平均速度不超过20公里/小时。

此次考察活动中,“雪豹”6×6轮式载具,在南极内陆顺利完成“站区快速运输、站间快速抵达、任务快速机动、救援快速保障”四种类型的任务实施。这一成果,标志着我国从围绕履带式车辆开展的“重载慢行”内陆考察模式,正式迈向轮式与履带式优势互补的高机动、高效率、高负载考察新阶段。

在人工智能(AI)技术迅猛演进的浪潮中,一场关于“谁将主导下一代企业软件”的激烈博弈正悄然上演。

近期,由美国AI初创公司Anthropic推出的AI助手Claude凭借其强大的编程能力、行业插件生态及对企业工作流的深度嵌入,引发市场剧烈震荡,不仅科技股连续下挫,更激起业界对SaaS(软件即服务)商业模式未来命运的广泛讨论。

用户狂热,市场焦虑

近日,Anthropic推出了其最强旗舰AI模型Claude Opus 4.6,编码能力上超越了前代产品。不仅如此,Opus 4.6还能将其增强的功能应用于一系列日常工作任务:运行财务分析、进行研究以及使用和创建文档、电子表格和演示文稿。在Cowork环境中,Claude可以自主地执行多任务。而在Claude Code中,用户还可以组建智能体团队来协同完成任务。

两天后,Anthropic又再次推出Claude Opus 4.6“极速模式”(Fast mode),速度提升了2.5倍。

Claude Code负责人鲍里斯·切尔尼(Boris Cherny)表示,团队在过去几周一直在使用该工具进行开发,“对我个人而言,这无疑是一项巨大的突破”。

Anthropic于2025年2月推出了Claude Code预览版,5月正式向公众开放Claude Code;9月Claude Sonnet 4.5发布,Claude Code 2.0推出,不再局限于命令行,允许用户在AI自动修改代码时随时保存状态,同时正式开放构建Claude Code的底层框架,允许开发者自定义智能体;2026年1月,Anthropic进一步放低门槛,将Claude Code的使用权包含在了Team(团队版)计划之中。

这一系列举措迅速扩大了用户基础。Claude Code不仅风靡程序员群体,更吸引了大量非技术背景用户。社交媒体上,不乏从未学过编程的人分享自己借助Claude Code成功开发首个应用程序的经历,人们用它处理健康数据分析、费用报告编制等各类任务。

基于这一趋势,Anthropic快速孵化出衍生产品Claude Cowork。据切尔尼透露,团队借助Claude Code的能力,整个Cowork从构想到上线仅耗时约10天。

Anthropic模型的一次次能力刷新,引发美股软件公司股价下挫。市场担忧情绪迅速蔓延——如果企业能用AI自主构建定制化工具,是否还需要采购标准化SaaS产品?

市场调研机构Analytics Insight指出,越来越多的开发者将Claude等模型直接嵌入自家产品中,这种做法可能削弱传统SaaS厂商在数据分析和研究工作流上的既有优势与用户黏性。

LPL Financial股票研究主管Thomas Shipp表示:“人们会想,既然AI能够大幅减少内部开发这些系统所需的时间,那我为什么还要为现成的软件付费呢?此外,随着Cowork等产品的发布——这款应用程序可以访问文件的读取和编辑权限——技术用户现在有能力替代已有的工作流程。”

黄仁勋力挺“AI+软件”

事实上,AI介入软件领域早已开始。2021年OpenAI推出的Codex就已展现出通过自然语言生成可执行代码的能力,并催生了一系列编程辅助工具。但彼时的AI更多扮演辅助角色,帮助开发者更快完成重复性编码任务,而非重构整个业务流程。

在Anthropic发布Claude Opus 4.6 的同一天,OpenAI也正式推出了GPT-5.3-Codex。Codex能在无需提示的情况下自动运行,处理诸如问题分流、告警监控、CI/CD 等工作,借助内置的工作树与云端环境,智能体能够在多个项目间并行工作,原需数周的开发周期可缩短至数天。OpenAI还推出了专门的Codex App,配备了多智能体指挥中心以及本地化集成。

如今的AI工具,展现出了更系统性的能力。

面对市场焦虑,英伟达CEO黄仁勋近日多次公开表达不同看法。他在2月4日的一场产业论坛上直言:“有人觉得软件工具正在走下坡路,会被AI替代……这是世界上最不合逻辑的事情,时间会证明这一点。”

他进一步阐释:软件是工具,AI会使用这些工具,而不是重新发明它们。“我们正在迎接软件史上最大的机会。这是历史首次,软件不再只是一个工具。比如Excel表格就是一个工具;而现在,软件开始使用工具——这些AI会去用Excel。因此我认为,这个全新的软件时代蕴含了极其惊人的机会。”

市场研究机构Aurelion Research的分析师也表示,近期的抛售潮是“受情绪驱动”的,随着企业逐步看到AI带来的可衡量回报,这种情绪可能会“恢复正常”。

巴克莱银行媒体股权研究主管Nick Dempsey则指出,通用型AI模型能否真正成为具备行业专业知识的可行替代方案,他对此仍持怀疑态度。

Pine AI联合创始人、首席科学家李博杰在接受澎湃新闻记者采访时表示,Claude近期的发布体现出,AI代码的生产能力正在变得越来越强。不过,这并不意味着AI智能体本身能直接替代SaaS,而是揭示了一种发展趋势:随着AI能力持续升级,传统SaaS行业的市场空间必然会被压缩。

“实际上,AI前沿工作者早已关注到这一现象,而市场的反应相对滞后,”李博杰称,“这意味着,只有那些主动运用AI增强自身能力、并充分发挥数据优势的软件企业,才能在未来更好地生存下去。”

软件的未来在哪里?

那么,智能体究竟是否会颠覆软件行业的底层逻辑?

北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院副教授谭剑认为,与其说智能体正在挑战传统SaaS的产品逻辑,不如说这是一种“价值回归”。在他看来,智能体正在把SaaS从“功能工具”拉回到“服务承诺”,并重写软件的人机交互和定价方式。

谭剑指出,Claude Coworker的核心定位并非提供更多功能,而是交付“可直接使用的成果”,其插件本质上是将岗位SOP(标准作业程序)、工具连接和触发指令打包成可复用能力,这一点与传统SaaS追求标准化产出的目标并无本质差异:“过去是员工点按钮、学系统,现在是用户定义目标,让系统去完成。”

在谭剑看来,智能体短期内“吃不掉”传统SaaS的核心市场,关键不在流程能力,而在于“信任与责任链”。智能体一旦误操作,影响范围往往比人更大,而责任却难以快速落实。假如出现类似案例,就会显著抬高企业对“可审计、可回滚、可追责”的要求。

展望软件行业的未来,谭剑认为,随着智能体普及,软件定价可能从按人头收费转向按结果付费,行业也将分化为“被前台替代的工具型 SaaS”,以及进化为“价值结果平台”的服务型 SaaS,后者才能在AI时代真正地留在牌桌上。

在李博杰看来,软件行业未来的竞争壁垒将呈现分化:在ToB(企业)端,核心是数据积累与领域知识;在ToC(消费者)端,则仍需回归传统互联网打法,产品能力、运营能力等因素都将深刻影响竞争力。

Claude的崛起,与其说是对软件的“冲击”,不如说是一次倒逼软件行业升级的契机。AI并未否定软件的价值,而是重新定义了“软件该如何被使用”。正如黄仁勋所言,我们正进入一个“AI使用软件”的新时代,人类提出目标,AI调度工具,传统软件将成为被AI调用的“基础设施”。

在这场变革中,没有谁注定被淘汰,只有谁未能及时进化。对于企业而言,关键或许并不在于是否采用Claude或Codex,而在于能否借助AI释放自身价值。对于软件产业来说,真正的挑战才刚刚开始:如何在智能时代,继续做那个不可或缺的“工具提供者”。